【ブログ】ブログ再考

ブログの効果

自虐でも何でもなく、事実をそのまま書くと、

このブログの読者はあまりいません。

読者のためになる情報がないので当然です。

リアクションもないけどさほど気になりならず、

精神力の強さも明らかにブログで鍛えられています(笑)。

それでも続けているのは、

ブログを続けていると、自分自身の精神状態が良いからです。

普段考えていること、次にやってみたいこと、

仕事や読書から得られた知識、どうでもいいこと、

そんなことをエイヤーとブログに吐き出すと、

頭の中をめぐる思考が頭から離れて文章として定着し、

私のかわりに、ブログが思考を引き継いでくれます。

よって私はこれらの思考から自由になり、

本来集中すべきことに集中できる。

例えば、「中国語をやりたいな」という思考について。

本来やるべきことは、

「中国語やりたいな」と考えることではなくて、

「実際に中国語をはじめる」こと。

文章としていったん「中国語やりたいな」を定着させると、

「中国語をやりたいな」

と考えるのが何だか無駄な気がしてきます(笑)。

なので、次のステップ、「中国語をはじめる」に進みやすい。

ThinkerからDoerへの切り替えが早くなるのかもしれません。

毎日投稿の意義

「毎日投稿」は、

私にとっては守るべきルールではないので、

このブログでは「毎日投稿」を装うこともしばしば(笑)。

記事のクオリティをあまり考えていないので、

とりあえず、何でもいいから書こうと。

とはいえ、習慣化のコツみたいなもので、

やるなら毎日やった方が習慣化しやすい。

中途半端に週2回投稿とかだと、

このルールが嫌で嫌で仕方なくなって、

途中であきらめる自分が簡単に目に浮かびます(笑)。

今ではブログは「めんどくさい」なんていう

負の感情を経由することなく、書くことができます。

そして、素晴らしいことに、ブログはもはや、

「仕事が嫌になるとブログに逃げる」という、

新しい精神安定剤へと変貌しています。

好きで毎日書いていますし、

「やめよう」なんていう感情がまったく湧かなくなりました。

唯一のルール

なので、このブログのルールは、

「毎日投稿」ではありません。

今では好きで書いているので、

これをルールにする必要はありません。

とはいえ、なんとなくのルールは存在します。

それは「嘘をつかないこと」。

これには、自分への過大評価ももちろんですが

(記事を自分の能力以上にキラキラさせない)、

できるだけ自分を過小評価しないように気をつけています。

このブログは私の精神状態や能力の記録であり、

この記録のもっとも重要な役割は、

「私の未来をよくする」こと。

今の状態を偽って申告すること、そして診断することは、

記録としての役割を果たさず、

それは、私自身を分析し改善するために、

役立たないだろうなぁと。

ブログを公表する理由

「自分の記録をブログで公表する必要はないのでは?」

という疑問が湧くかもしれません。

ではなぜ、公表しているかというと、

そこには今のところ2つの利点があるからです。

1つ目は「客観視」。

公表されることを前提として書いているので、

書いたものを何度かは見返し、

必要でない部分を削ったりして、ある程度は文章を整えています。

また、「嘘をつかない」というのは、ルールではありますが、

誹謗中傷やネガティブすぎる話は書かないようにしています。

こういう話が公表されるのも嫌ですし、

こういう話に自分の時間を費やすのはもったいないなぁと。

2つ目は「プレッシャー」。

公表すると、ポジティブなプレッシャーがかかります。

ThinkerからDoerへの切り替えが早いのも、

この影響だと思います。

「中国語やりないなぁ」なんてブログで書いたら、

「中国語やらなきゃな」という圧力がかかります。

公表した限りは、なんらかの行動に移さないとなぁと。

そして、いったん始めたら、続けいたいなぁと。

おそらくこの手法が功を奏しているのが、今ある習慣の類。

英語などは最たる例です。

その他の行動力もこういったプレッシャーが程よく作用しています。

言ったことはある程度は実現させないと、

なんとなくカッコ悪いですからね(笑)。

まとめ

以上が今ある、私のブログの存在意義です。

ブログを営業ツールに使っている人は多いと思いますが

(私もそんなことを昔は考えていましたが)、

その他の使い方ももっと強調されてもいいような気がします。

「営業」っていうと、仕事に限られますが、

「生き方そのもの」にもブログはおそらく有効ですよ!

今日の私

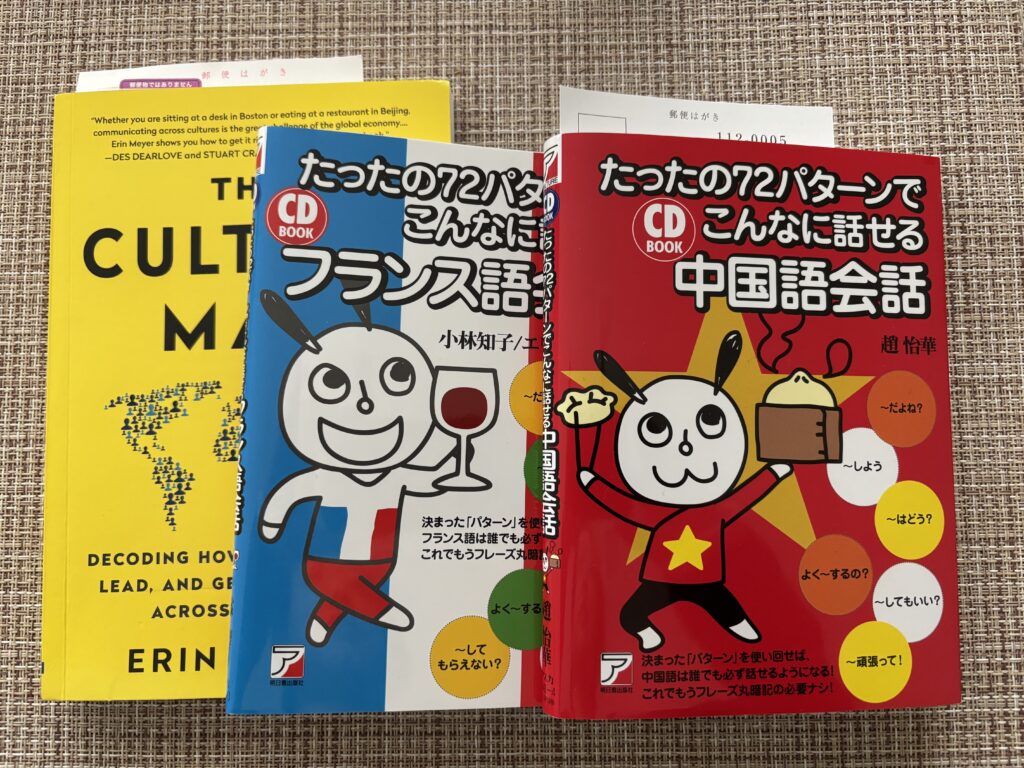

仕事、英語、仏語、中国語、フラフープ、読書。

本日はzoomミーティング多め。

仏語の授業も本日から再開です。レッスン楽しみです。

そういえば、The Culture Mapを読んでいて、

人を説得させるために、

Whyを使う文化と、Howを使う文化があると。

前者はその理由に重きをおき、後者は実現方法に重きを置くと。

前者はヨーロッパ、後者はアメリカらしい。

私はディセルタシオンの教育を長い間受けていたので、前者が強い。

けれども、ビジネスの早さを考えると、後者に軍配が上がるだろうなぁと。

英語を学ぶ利点はここにもありますね!

ぜひ、こちらもどうぞ!

マンガ描き始めました。

私のプロフィール

京都市の女性税理士です。

税理士になるまでの苦労が綴ってあります。

税理士試験はうまくいかないことばかりで、

何度も自暴自棄になっています。

勉強好きそうだけど、税理士試験とは肌が合わなかったね。落ちた時には、なんて声をかけていいかわからなかったよ。

ほんと、あの頃は迷惑ばかりかけて申し訳なかったよ。

私の税理士事務所

日本にいる外国の方や、

事業をはじめようとしている方の

サポートに力を入れています!