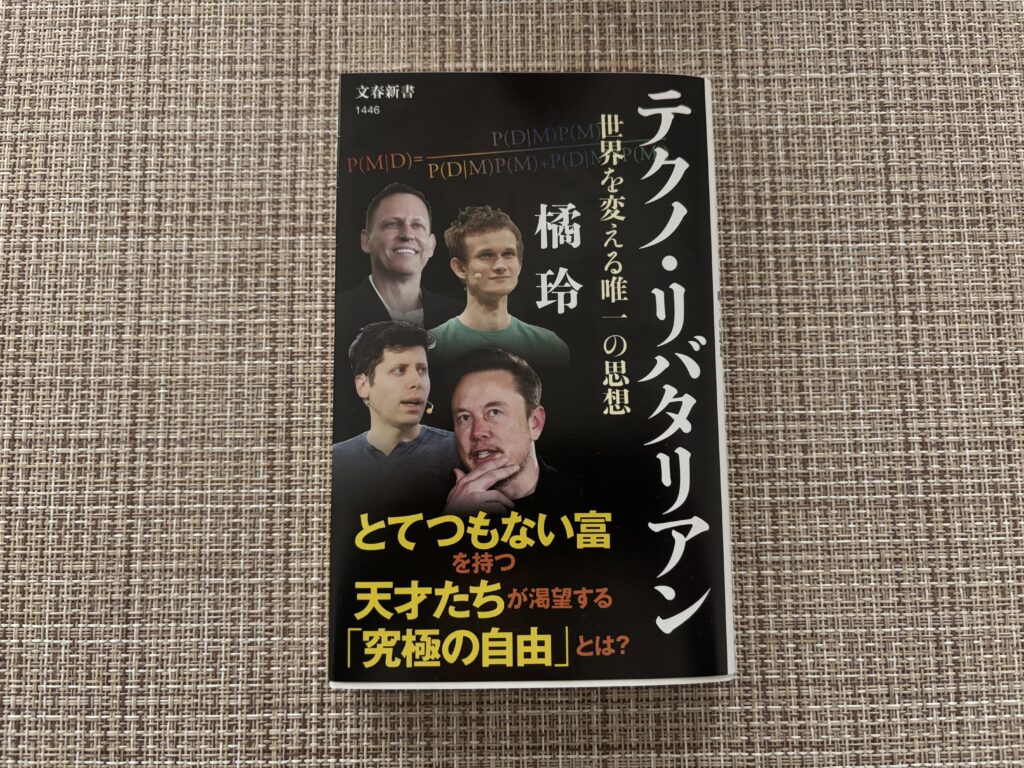

【本】テクノ・リバタリアン

本と読者の能力

私は本を読むのが速いです(笑)。

速さの秘訣は、自分の興味があるところだけを読むから。

興味のある個所は、面白いのでその読むスピードは自然と速くなりますし、

興味のない個所は、

「自分のレベルがまだそこに達していないのだろう」

と、思うことにしていて、無理に読もうとはしません。

本を読むと、自分の知識や知能レベルが明らかになります。

本はまるで自分の頭の中を映し出す鏡のようなものです(笑)。

私の略歴と橘本

哲学・フランス文学の挫折から、

資本主義とのコンプロマイズに人生の活路を見いだした私としては、

橘玲さんの本はとても面白い。

橘さんの本を読んでいると、

(良し悪しは別として)合理的に生きることの重要性を再認識「させられます」。

「今、自分に与えられている能力、環境で最適に生きる術を考えろ!」と(笑)。

哲学・文学を勉強していた当時は、

「自分の能力を生かすためには環境の選択が重要」

というところにまで考えが及びませんでしたが、

今は、自分の能力と環境の親和性について真剣に考えています。

橘さんの本が私にとってなぜ面白いかというと、

私自身がたまに考えていることを、

私よりも、もっともっと緻密に考えてくれていること(笑)。

私自身の狭い知見が広がる気がして楽しいです。

テクノ・リバタリアン

この本は新刊でありながら、たくさんの人が読んでいて、まとめもあります。

なので、個人的に思うことを・・・(笑)。

テクノ・リバタリアンたちの特徴の1つとして紹介されているのが、

数学・論理的な思考(IQ)に傑出しているが共感(EQ)が欠けているということ。

そもそも、共感力があると、

資本主義(数字の世界)で独走する大きな組織のトップにはなれるとは思えない。

これを私自身に引き寄せて考えると、

私自身については、

共感能力(EQ)は大して高そうではないけれども、欠けているわけでもなさそう

(言わずもがな、IQが傑出していないのは明らか(笑))。

私自身は、共感能力が欠落してはいないので、

人を「手段」として扱うことはできませんし、

だからといって、共感能力がそこまであるわけでもないので、

他者に配慮して仕事をするのが苦手(笑)。

そう考えると、「1人で働く」という現在の働き方は、

ベストではないかというのが1つの結論です(笑)。

こういう本を読んでいて重要だと思うのは、

善し悪しで考えずに、そのままを受け入れること。

そして、学び、自分に応用し、身の振り方を考え、take action!

「テクノ・リバタリアンすごい!私もなりたい!」

ではなくて、テクノ・リバタリアンと自身の差を認識し、

それを受け入れ、そこから自分にとっての最適解を見つけることが、

人生を楽しくするうえで重要なのかなぁと思ったりします。

身の振り方

この本の中で、主人公の1人であるピーター・ティールは、

ルネ=ジラールの「模倣理論」に影響を受けていたため

(欲望は本人の内からではなく他者との関係性から生じる)、

「SNSが他者の欲望を模倣したい者たちにとって強力なドラッグになることに気づき」

(『テクノ・リバタリアン』からの引用です)、

創設されたばかりのフェイスブックへの投資を即決できた、

というエピソードが書かれています。

ここからダブルバンドを感じるのは私だけではないはずです。

ティールの先見の明は明らかですが、「ドラッグ」に投資するというモヤモヤ感。

私がSNSやゲームの類から距離を置いているのは、

資本主義が重視される結果、

お金を得るために、いかに人の時間や機会を奪うかを追求しているという点です。

自己責任論から言えば、

「自制できないユーザーが悪い」という結論になりそうですが、

Consumerを煽るProducerという構造が、

共感力が少しは残っている私はあまり好きではない。

そして、テクノ・リバタリアンの成功がこの上に成り立っているのであれば、

私はやはり、テクノ・リバタリアンにはなれないだろうなぁと思ったりします

(そもそも、そんなに頭がいいわけではないから、なれないけど(笑))。

とはいえ、自分の能力を生かせる社会で、私はそれなりの報酬が欲しい。

世の中の動向を知りつつ、そこに自分を合わせながらも、

自分なりの信念を通し、そしてお金を得る。

難しいかもしれませんが、

おそらくこれが、私にとって努力に値する方法であり、

精神衛生上も最適解ではないかと思っています。

これはいまのところなので、今後はわかりませんけど(笑)。

今日の私

仕事、英語、仏語、フラフープ、読書(「運は遺伝する」を読み始めました)。

ぜひ、こちらもどうぞ!

マンガ描き始めました。

私のプロフィール

京都市の女性税理士です。

税理士になるまでの苦労が綴ってあります。

税理士試験はうまくいかないことばかりで、

何度も自暴自棄になっています。

勉強好きそうだけど、税理士試験とは肌が合わなかったね。落ちた時には、なんて声をかけていいかわからなかったよ。

ほんと、あの頃は迷惑ばかりかけて申し訳なかったよ。

私の税理士事務所

日本にいる外国の方や、

事業をはじめようとしている方の

サポートに力を入れています!